REPORTAGENS ESPECIAIS

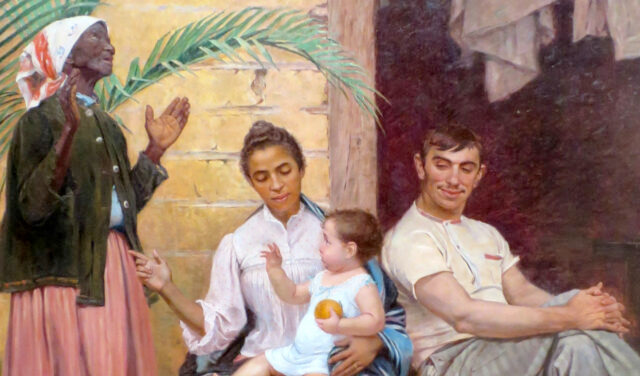

A A | ecorte da pintura “A Redenção de Cam”, de Modesto Brocos, 1895, que exaltava o embranquecimento da população brasileira, um retrato amargo da sociedade racista e colonialista dos primeiros anos da República. Programa Genomas Brasil dá mais provas de que o “cruzamento das raças” não foi fruto de encontros espontâneos ou harmoniosos, mas de uma história atravessada por violência, dominação e estupro. DNA não explica o racismo, mas revela a violênciaAo sequenciar o genoma da população, uma verdade indigesta: Brasil nasceu de mães pretas e indígenas e pais brancos, indício de violência sexual sistemática. Nova pesquisa ajuda a explicar sobre a saúde negra – mas também pode contribuir com luta antirracista O Ministério da Saúde financiou um estudo inédito do Programa Genomas Brasil, que sequenciou o genoma completo de mais de 2,7 mil brasileiras/os, identificando cerca de 8,7 milhões de variantes genéticas inéditas, entre as quais 37 mil estão potencialmente associadas a doenças como problemas cardíacos e obesidade. Realizado em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e publicado na revista Science, sob o título “Admixture’s impact on Brazilian population evolutionand health”, o estudo destaca a enorme diversidade genética da população brasileira, oferecendo bases importantes para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes na área da saúde. A análise genômica revelou que a “miscigenação” encontrada influenciou especialmente genes relacionados à fertilidade, à imunidade e ao metabolismo energético. Esses achados ajudam a compreender predisposições da população brasileira a condições como doenças infecciosas, distúrbios metabólicos, como obesidade, e questões ligadas à saúde reprodutiva. O sequenciamento genético é relevante para conhecer as especificidades de cada população. Ao revelar que a maior parte da população brasileira carrega DNA mitocondrial, ou seja, de linhagem materna proveniente de mulheres indígenas e africanas, enquanto a herança genética paterna é predominantemente europeia, o estudo escancara uma história de violência sexual sistemática durante a colonização, contrária ao mito da convivência pacífica entre os diferentes grupos raciais. O padrão genético apontado pelas/os pesquisadoras/es, e que se repete em diversas regiões do Brasil, é descrito no próprio estudo como resultado de “acasalamento não aleatório”. A leitura crítica proposta por Lélia Gonzalez sobre o que chama “cruzamento de raças” permite compreender que os dados genéticos que hoje revelam a contribuição majoritária de mulheres indígenas e africanas na formação da população brasileira não são frutos de encontros espontâneos ou harmoniosos, mas de uma história atravessada por violência, dominação e estupro. A própria constituição genética do Brasil carrega as marcas dessa estrutura colonial-racial, na qual os corpos de mulheres racializadas foram alvos preferenciais de exploração sexual. É importante destacar que o objetivo central desta pesquisa não é discutir a raça como uma construção social, tampouco abordar o racismo como estrutura. O foco está nos impactos da diversidade genética em aspectos como a saúde reprodutiva. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de considerar o quanto essa pesquisa reforça algo que já sabemos há tempos: a violência colonial não foi um acidente da história, mas uma tecnologia social de dominação. Mulheres indígenas, africanas e de ascendência africana, na condição de escravizadas, foram violadas sexualmente em larga escala. Seus corpos não apenas sustentaram a economia colonial, mas também serviram como objeto de exploração e reprodução pelos colonizadores. A composição genética da população brasileira carrega as marcas da violência sexual ocorrida durante a colonização e que persiste até hoje. Esse dado biológico escancara uma memória que não ficou no passado, mas que segue reverberando nas estruturas de desigualdade atuais. A brutalidade desse legado se reflete, por exemplo, nas estatísticas recentes de violência sexual: segundo estudo realizado pelo Núcleo de Estudos Raciais do Insper, com base em dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 40% dos casos de estupro no Brasil vitimam crianças e adolescentes negras, evidenciando como se perpetuam as dinâmicas de vulnerabilização e desproteção que atravessam gerações. Esse número revela que a violência sexual contra mulheres e meninas negras não é um desvio, mas parte estruturante de uma lógica colonial que persiste. Quando olhamos para os indicadores de saúde no Brasil, é evidente que a população negra — composta por pessoas pretas e pardas — continua enfrentando as consequências do racismo fundado na colônia. A expectativa de vida é menor. O acesso à saúde de qualidade é mais restrito. Os índices de mortalidade materna, especialmente entre mulheres negras, são preocupantes. O racismo institucional, muitas vezes naturalizado, opera desde a recepção nos serviços de saúde até as decisões clínicas. O racismo funciona como necropolítica, no sentido proposto pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, que define necropolítica como o poder de decidir quem deve viver e quem pode morrer. Trata-se de uma lógica em que o Estado, por meio de suas instituições e omissões, escolhe quais vidas são protegidas e quais são descartáveis. O estudo da USP não é neutro em sua recepção pública. A forma como a imprensa e as redes sociais repercutiram seus achados revela muito sobre as narrativas que ainda sustentam o racismo à brasileira. Enquanto algumas/uns usaram os dados para reafirmar a falsa ideia de que “somos todas/os iguais”, outras/os questionaram se a pesquisa serviria para “dividir ainda mais o Brasil”. É como se a constatação de que somos fruto de um processo violento fosse desconfortável demais para ser reconhecida, especialmente por aquelas/es que herdaram os privilégios dessa herança colonial. A ciência, ao ser divulgada, carrega consigo disputas de sentido. Por isso, é urgente que a produção científica se comprometa com a ética em pesquisa. Isso não significa instrumentalizar dados para agendas políticas, mas sim reconhecer que nenhuma produção de conhecimento é isenta de contexto. Quando falamos em genômica populacional no Brasil, precisamos falar também de história, de colonialismo, de racismo e de reparação. Outro ponto importante é reconhecer que, apesar da violência que marca nosso passado, também há uma história de resistência que nos atravessa. Mulheres indígenas e africanas não foram apenas vítimas, seguem sendo protagonistas na luta pela sua existência. São elas que, nos territórios, nas favelas, nas periferias, nos terreiros e nas comunidades indígenas, sustentam redes de cuidado, memória e organização política. A saúde coletiva brasileira deve muito a essas mulheres e às epistemologias que construíram, mesmo quando ignoradas pela academia. Embora o estudo genômico revele a diversidade genética presente na população brasileira, ele não se propõe a validar ou negar as categorias raciais baseadas em características fenotípicas, como as utilizadas pelo IBGE para fins censitários. Essas categorias, fundamentais para a construção de indicadores desagregados por raça/cor, não têm relação com a genética, mas com os sentidos socialmente atribuídos aos indivíduos, que servem para dimensionar os efeitos do racismo. Essa lógica é expressão do que as ciências sociais brasileiras definem como racismo de marca, cuja operação se dá a partir dos atributos fenotípicos e não da origem biológica. Essa percepção social está enraizada em um projeto histórico de hierarquização dos corpos, forjado desde o colonialismo, e segue sendo atualizada nas estruturas contemporâneas: no mercado de trabalho, no acesso à educação, nos espaços de decisão, na mídia e também no sistema de justiça. Portanto, não é a genética que determina quem sofre racismo, mas a forma como a sociedade atribui valor, respeito e humanidade às pessoas, a partir de uma leitura visual que é socialmente construída, politicamente sustentada e historicamente denunciada pelos movimentos negros, que há décadas desmascaram o racismo. Ainda que a pesquisa genômica traga contribuições importantes para compreender a diversidade genética da população brasileira, ela não pode ser usada para apagar ou relativizar as bases sociais, políticas e históricas que estruturam o racismo no país. É fundamental reforçar que recorrer à genética para tentar deslegitimar as narrativas dos movimentos negros é uma armadilha política que serve para desviar o foco das verdadeiras raízes do racismo: a manutenção de um sistema de poder, exploração e privilégios. O racismo, afinal, não é uma questão de genes; é uma tecnologia social de dominação. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

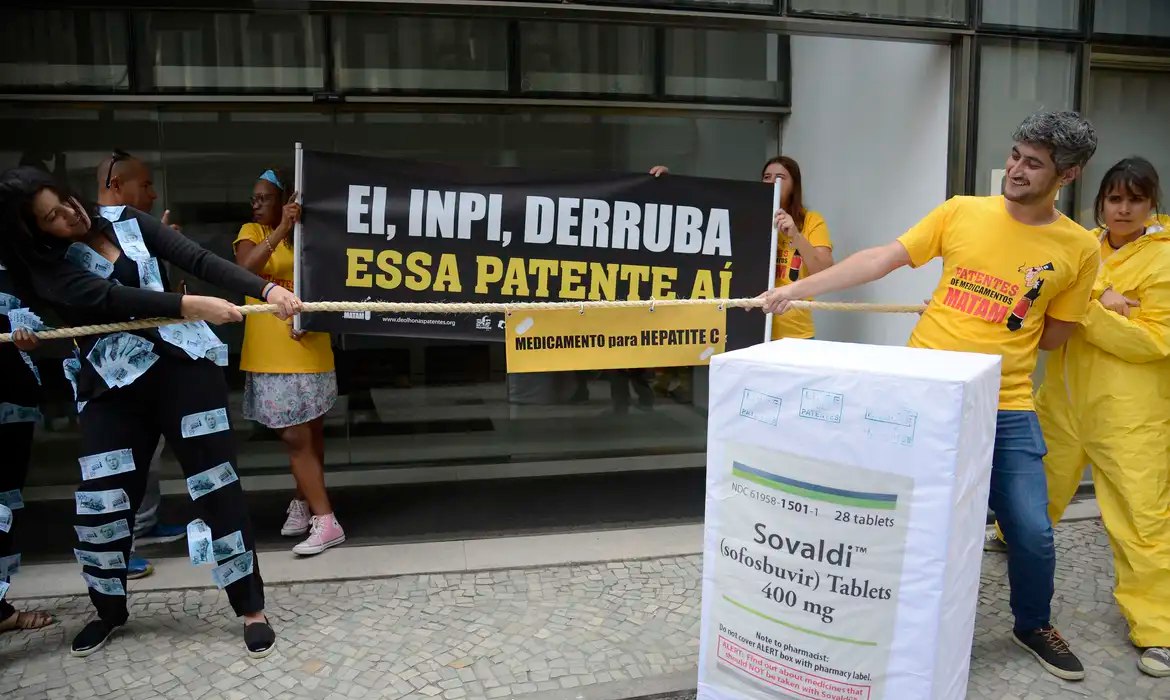

A A | Como patentes atrasam o combate às hepatitesPara prolongar lucros com sofosbuvir, remédio que cura a hepatite C, empresa dos EUA chegou a bloquear genérico no Brasil – encarecendo e dificultando ações contra a doença. Reforçar soberania em tecnologias de saúde se mostra essencial Por Susana van der Ploeg e Bartolomeu Luiz de Aquino, para a coluna Saúde não é mercadoria No Brasil, segundo os dados do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais de 2025, entre 2000 e 2024, foram registrados mais de 826 mil casos confirmados de hepatites virais, sendo a hepatite C a mais prevalente (com 342 mil casos) e também a que mais causa mortes, responsável por 75% dos óbitos relacionados a essas infecções. A transmissão de hepatites virais está fortemente associada a determinantes sociais da saúde, afetando desproporcionalmente populações em situação de vulnerabilidade, em contextos de pobreza e exclusão social, como pessoas privadas de liberdade, usuárias de drogas, moradores de rua, moradores nas áreas ribeirinhas, quilombolas e profissionais do sexo. Durante muitos anos, no Brasil, pacientes com hepatites virais não tinham acesso aos testes de diagnóstico nem a tratamentos adequados. Até recentemente, a linha de cuidado das hepatites no Ministério da Saúde fazia parte do orçamento de produtos especializados, financiados pelo MS, mas adquiridos de forma descentralizada, o que dificultava o acesso em diversas regiões. Apenas em 2021, após intensa mobilização do Movimento Brasileiro de Hepatites Virais, as hepatites passaram a integrar o componente estratégico da assistência farmacêutica, por meio da Portaria GM/MS nº 4.114. Desde então, houve avanços importantes, mas os desafios seguem sendo expressivos. O principal deles envolve a trajetória do medicamento sofosbuvir, que combina a promessa de cura da hepatite C após 12 semanas de tratamento com a frustração das dificuldades de acesso ao fármaco. A história desse medicamento revela a estratégia abusiva da farmacêutica norte-americana Gilead para lucrar o máximo possível com sua patente, o impacto do monopólio na saúde pública e, mais recentemente, a entrada do genérico no SUS por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). Cura negada: o monopólio de sofosbuvirO sofosbuvir é um antiviral de ação direta utilizado no tratamento da hepatite C crônica, que representa um avanço significativo por substituir terapias anteriores menos eficazes e com muitos efeitos colaterais, como o interferon peguilado. Desenvolvido inicialmente pela empresa Pharmasset com financiamento público, o sofosbuvir entrou em estudos clínicos e, em 2011, a multinacional americana Gilead Sciences adquiriu a Pharmasset por 11 bilhões de dólares, tornando-se detentora das patentes do medicamento no Brasil e no mundo. Em 2013, o medicamento foi aprovado nos EUA. No entanto, a Gilead adotou uma estratégia agressiva de monopólio, utilizando o sistema de patentes de forma abusiva e impondo preços escandalosamente altos. Nos Estados Unidos, o tratamento de 12 semanas foi lançado ao custo de 84 mil dólares — o equivalente a mil dólares por comprimido. A cura fora do alcance! Campanhas como as do Médicos Sem Fronteiras denunciaram o absurdo da precificação, comparando o sofosbuvir a diamantes e ouro: “medicamentos não são artigos de luxo, mas a grama do sofosbuvir custa 67 vezes mais que a do ouro”. O relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP apresenta uma análise detalhada e rigorosa sobre a atuação da Gilead no mercado brasileiro de medicamentos à base de sofosbuvir, essencial no tratamento da hepatite C. O estudo demonstra que, entre 2015 e 2018, a empresa deteve 99,96% das vendas públicas, configurando um monopólio fático e, a partir de 2019, um monopólio formal com a concessão da patente. Nesse período, a Gilead praticou discriminação de preços entre entes federativos — cobrando até quatro vezes mais de estados e municípios — e aumentos arbitrários de até 1.400% quando não havia concorrência. Quando o laboratório público Farmanguinhos tentou entrar no mercado com um genérico, os preços caíram drasticamente, mas a Gilead rapidamente obteve a patente para impedir a concorrência e retomar os lucros abusivos. A análise revela uma estratégia deliberada de extração de recursos públicos, incompatível com o direito à saúde. A partir da comparação internacional, o estudo escancara ainda a prática sistemática de discriminação de preços por parte da Gilead, cobrando valores muito inferiores em países com concorrência e sem patente, como Índia e África do Sul — onde o preço por cápsula foi até sete vezes menor do que no Brasil. A pesquisa do Grupo Direito e Pobreza da USP demonstrou que os preços não são definidos por lógica de mercado, mas pela existência de monopólios assegurados por um sistema de patentes distorcido. O relatório reforçou a necessidade de uma resposta firme do Estado brasileiro: é urgente acionar os mecanismos legais previstos na legislação nacional e internacional, como o licenciamento compulsório, para proteger a saúde pública, o SUS e a soberania nacional frente ao abuso das grandes farmacêuticas. Entre 2015 e 2018, o SUS gastou mais de R$ 1,4 bilhão com o medicamento, e o acesso ficou restrito a pacientes em estágios avançados da doença. Em compra realizada em 24 de agosto de 2017, o governo brasileiro pagou cerca de US$ 4.200 por cada tratamento com Sofosbuvir (12 semanas). O valor ultrapassa em muitas vezes o preço pago em outros países que tomaram medidas para garantir a oferta de genéricos. Na Índia, o mesmo tratamento custava cerca de US$ 100 e no Egito cerca de US$ 180. Até 2016, já haviam sido tratadas mais de 1 milhão de pessoas no Egito, enquanto no Brasil foram tratados apenas 55.509 pacientes até abril de 2017. A Gilead apresentou dezenas de pedidos de patente relacionados ao sofosbuvir. Várias instituições, como GTPI/Rebrip, ABIA, Farmanguinhos, Anvisa, Abifina e a Blanver, apresentaram subsídios pedindo a rejeição da patente, alegando ausência de requisitos de patenteabilidade. O INPI chegou a emitir parecer técnico contra a concessão, mas mudou de posição após pressão judicial da Gilead, concedendo a patente em 2018. A medida gerou uma série de reações judiciais e administrativas, incluindo liminares, ações da Defensoria Pública da União e uma representação no CADE por abuso de posição dominante. Mesmo antes da patente ser oficialmente concedida, a Gilead atuava para bloquear concorrência e limitar a produção de genéricos. Judicializou contra Farmanguinhos, tentou impedir entregas de medicamentos por empresas concorrentes vencedoras de pregões e denunciou acordos de desenvolvimento do genérico ao TCU. Em 2018, cerca de 15 mil tratamentos genéricos ficaram retidos por liminar da Gilead. A empresa também se recusou a negociar preços compatíveis com as estimativas do Ministério da Saúde, levando ao fracasso de pregões como os de 2020 e 2022. A Gilead foi única participante, mas seus preços foram considerados abusivos — um deles foi de cerca de R$ 15.167 por tratamento, posteriormente reduzido a cerca de R$ 6.300, ainda acima do estimado pelo Ministério (R$ 4.721), levando o certame ao fracasso e forçando o MS a aceitar os valores exigidos para não interromper o fornecimento de medicamentos via SUS. Da Gilead às PDPs: por que o Brasil ainda paga caro pelo Sofosbuvir?Sabemos que o sistema de patentes tem como objetivo o monopólio para garantia do lucro, restringe o acesso a medicamentos essenciais e impõe preços abusivos. Em vez de garantir tecnologias para o bem comum, ele tem servido para assegurar lucros bilionários aos acionistas de grandes farmacêuticas. A atuação da Gilead no Brasil é emblemática dessa distorção: a empresa lançou mão de uma série de manobras legais e extralegais para prolongar artificialmente o monopólio do sofosbuvir, explorando o SUS e restringindo o acesso à cura da hepatite C. Diante da atuação predatória da Gilead e para reduzir a dependência tecnológica e garantir o acesso universal, o Estado brasileiro buscou uma alternativa para garantir o acesso ao tratamento da hepatite C e reduzir a dependência tecnológica: por meio do Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), foram firmadas, entre 2012 e 2018, iniciativas com laboratórios públicos como Farmanguinhos e FURP e empresas nacionais como Blanver, EMS e Cristália, para viabilizar a produção local dos medicamentos sofosbuvir e daclatasvir, inclusive de seus Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA). A expectativa era clara: absorção tecnológica, fortalecimento da produção nacional e redução progressiva dos preços. Apesar de não haver mais barreira patentária sobre o sofosbuvir e de já existir produção local do genérico, o preço do medicamento no Brasil continua sendo motivo de grande preocupação. Se compararmos os valores atualmente pagos pelo Ministério da Saúde com os preços praticados pelo Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), fica evidente que o país está pagando muito mais do que deveria para adquirir tanto o sofosbuvir quanto o daclatasvir. Hoje, o preço por comprimido do sofosbuvir 400 mg no Brasil é de R$ 29,50, e do daclatasvir 60 mg, R$ 27,50. Como esses dois medicamentos compõem um dos principais esquemas terapêuticos utilizados para tratar a hepatite C, o custo total por paciente chega a R$ 4.788,00. Já pelo Fundo Estratégico da OPAS, os preços por comprimido são de R$ 2,55 e R$ 2,75, respectivamente — o que reduziria o custo do tratamento para apenas R$ 445,20 por paciente. A diferença é brutal. Esses valores exorbitantes pagos pelo Ministério da Saúde não apenas limitam o número de pessoas que poderiam ser tratadas e curadas da hepatite C, como também impõem uma carga desnecessária ao orçamento da União, comprometendo recursos que poderiam ser destinados a outras políticas públicas de saúde. É inaceitável que, após uma luta tão longa para garantir a produção de genéricos e romper o monopólio da Gilead, o Brasil continue pagando caro pelo sofosbuvir. É necessário urgentemente rever os contratos das PDPs, assegurar a transparência nos custos de produção e retomar o controle público sobre o financiamento de tecnologias estratégicas para a saúde. Permanecer pagando preços inflacionados, mesmo com genéricos já disponíveis e sem barreiras patentárias, é uma afronta ao direito à saúde e à boa gestão dos recursos públicos. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | No primeiro ano sob o Marco Temporal, 211 indígenas foram assassinados, aponta Cimi Um tiro de revólver calibre .38 matou Maria Fátima Muniz de Andrade, liderança indígena conhecida como Nega Pataxó Hã-Hã-Hãe, em 21 de janeiro do ano passado, na região de Potiraguá, no sul da Bahia. O ataque, perpetrado por um grupo de fazendeiros ligado ao movimento “Invasão Zero”, também baleou seu irmão, o cacique Nailton Pataxó e outros dois indígenas. Segundo a investigação, o tiro fatal foi disparado por um homem de 20 anos, filho de um fazendeiro, que foi preso e depois liberado mediante fiança. Nega Pataxó foi uma 211 pessoas indígenas assassinadas em 2024, segundo o relatório “Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – 2024”, lançado em 28 de julho pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), e ao qual a Agência Pública teve acesso. O ano passado, destaca a entidade indigenista, foi o primeiro sob vigência integral da Lei 14.701/2023, que instituiu o Marco Temporal. A tese “fragiliz[ou] os direitos territoriais dos povos originários, ger[ou] insegurança e foment[ou] conflitos e ataques contra comunidades indígenas em todas as regiões do país”, afirma o documento. POR QUE ISSO IMPORTA? Relatório divulgado pelo Cimi retrata aumento da violência contra povos indígenas no primeiro ano do Marco Temporal; Vigência da tese criou ambiente de insegurança jurídica que promove a impunidade à violência contra os povos e seus territórios, diz secretário do Conselho Indigenista. O Marco Temporal, que considera que só devem ser demarcadas as terras em que havia ocupação por indígenas na data de promulgação da Constituição de 1988, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro de 2023, mas virou lei em dezembro do mesmo ano, depois do Congresso Federal derrubar vetos de Lula. Contrariando as expectativas, o ministro Gilmar Mendes, relator das ações que questionam a lei, “decidiu não decidir”, aponta a entidade indigenista. Ao invés disso, manteve a vigência do Marco Temporal e estabeleceu uma Câmara de Conciliação, rechaçada por lideranças indígenas e até hoje não concluída. Para o secretário geral do Cimi, Luis Ventura, a manutenção da tese “representa o maior retrocesso em matéria de direitos indígenas desde a Constituição Federal de 1988”. “O que foi criado em 2024 [com a vigência do Marco Temporal] foi um ambiente de insegurança jurídica absoluta, que além de atrelar os procedimentos de demarcação, acabou acobertando, promovendo, incentivando e garantindo impunidade à violência contra os povos e seus territórios”, afirma. As tentativas de retomadas de territórios conduzidas por indígenas, destaca a organização, motivaram retaliações, e os povos originários “sofreram violentos ataques em série de fazendeiros e jagunços, com a conivência – e, em muitos casos, a participação direta – de forças policiais”. “O Cimi espera que o Supremo Tribunal Federal assuma e retome sua missão institucional, que é a de ser guardião da Constituição Federal e, portanto, que declare de forma iminente a inconstitucionalidade da Lei nº 14.701/2023. E que, a partir daí, o Poder Executivo retome sua obrigação constitucional de demarcar e proteger os territórios indígenas. A retomada da democracia passa, necessariamente, pela garantia dos direitos dos povos indígenas”, diz Ventura. O cenário de violências e violações registrado em 2024, ressalta a organização, foi agravado pela crise climática. Comunidades Kaingang e Guarani Mbya do Rio Grande do Sul estão entre as populações mais atingidas pelos alagamentos e inundações sem precedentes que atingiram o estado em maio do ano passado. Os indígenas da TI Pekuruty, em Eldorado do Sul, além dos impactos das enchentes, tiveram suas casas e pertences destruídos em uma ação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) enquanto se refugiavam das chuvas. Depois, foram vítimas de ataques de fazendeiros. Em audiência de conciliação, o Dnit concordou em reconstruir as casas, mas o acordo não foi cumprido, de acordo com o relatório. A crise climática também mostrou as caras nos episódios de secas e queimadas no Pantanal, Cerrado e Amazônia que atingiram populações indígenas. No Brasil, o principal motor de emissões de gases do efeito estufa, que aceleram a crise climática, é o desmatamento, que tem justamente nas terras indígenas a maior barreira. A nível global, o principal responsável é a queima de combustíveis fósseis – que o Brasil quer explorar na foz do Amazonas. A possibilidade de exploração tem gerado impactos psicológicos aos indígenas da região, segundo o Cimi. “A perspectiva de destruição de seus locais de vida, da invasão das águas por máquinas perfurando leitos de rios e da contaminação iminente causa adoecimento, comprometendo relações sociais, culturais e espirituais”, afirma o relatório. Casos de violência aumentaram em 2024 Mais uma vez, os estados de Roraima (57), Amazonas (45) e Mato Grosso do Sul (33) foram os que mais registraram assassinatos de indígenas. A Bahia, onde morreu Nega Pataxó, teve 23 casos. Em comparação com 2023, a quantidade de assassinatos registrados pelo Cimi ficou praticamente estável. Foram 211 registros no ano passado e 208 no anterior. Um dos casos destacados pelo relatório é o assassinato do jovem Neri Ramos da Silva, do povo Guarani. O crime ocorreu em setembro de 2024, durante um ataque da Polícia Militar em uma área de retomada na TI Nhanderu Marangatu, em Antônio João (MS). O território, homologado em 2005 por Lula, teve seu processo demarcatório suspenso por um Mandado de Segurança no STF e desde então estava em disputa, com recorrentes ataques aos indígenas. Após a morte de Neri Ramos, foi feito um acordo de indenização entre o governo estadual e o grupo de fazendeiros que reivindicava a área, com previsão de pagamento de indenização de R$ 146 milhões, entre benfeitorias e terra nua. Depois do acordo, a homologação foi restaurada, em um processo visto com ressalvas pelo Cimi. Ao todo, o Cimi registrou 37 ataques violentos contra comunidades indígenas em 11 estados do país ao longo de 2024, a maioria com uso de arma de fogo. Ao menos dez pessoas ficaram com projéteis alojadas em seus corpos, sendo nove Avá-Guarani e um Guarani Kaiowá. Duas TIs habitadas por esses povos, a Panambi-Lagoa Rica, no Mato Grosso do Sul e a Tekoha Guasu Guavirá, no Paraná, foram alvos recorrentes de ataques, o que tornou a contagem nessas localidades “praticamente inviável”, segundo a entidade. Um dos ataques registrados pelo Cimi em uma retomada na TI Panambi-Lagoa Rica teve ao menos 11 indígenas com ferimentos. Um dos atingidos, um jovem Kaiowá de 20 anos que ficou com uma bala alojada na cabeça, foi hostilizado por um policial militar quando buscou atendimento no Hospital da Vida, em Dourados. “Ele disse que o tiro foi errado. Que deveria ter atingido no meio do peito. Que assim matava mais rápido”, relatou ao Intercept Brasil na ocasião. Em 2024, o Cimi registrou 37 ataques violentos em comunidades indígenas, a maioria com arma de fogoEm 2024, a entidade registrou 208 suicídios de indígenas, a maior parte deles no Amazonas (75), Mato Grosso do Sul (42) e Roraima (26), e 84 mortes por falta de assistência à saúde, 18 delas no Acre e 16 no Pará. Além disso, foram 922 mortes de crianças de 0 a 4 anos, quase 500 delas por causas evitáveis. Gripe e pneumonia (103), infecções intestinais, diarreias e gastroenterites (64) e desnutrição (43) foram as principais causas de mortes na infância que poderiam ter sido evitadas por ações de atenção à saúde, imunização, diagnóstico e tratamento adequados. A maior parte das mortes na infância registradas pelo Cimi ocorreram no Amazonas, com 274 casos, em Roraima, com 139, e no Mato Grosso, com 127. O Cimi registrou ainda 20 ameaças de morte, 39 casos de racismo e discriminação étnico-cultural, 31 tentativas de assassinato e 20 casos de violências sexuais contra indígenas, sendo 14 contra crianças e adolescentes, entre outras agressões. Ao todo, os casos de violência contra a pessoa em 2024 foram 424, um aumento de 3% em relação a 2023. Demarcação avançou timidamente e incêndios dispararam em 2024 De acordo com o levantamento do Cimi, há 857 terras indígenas que ainda não tiveram seu procedimento de demarcação concluído; destas, 555 ainda não tiveram nenhuma providência administrativa tomada. O governo Lula, que prometeu demarcar todas as TIs até o final do mandato, teve avanços tímidos: foram cinco terras homologadas (uma delas suspensa pelo STF), 11 portarias declaratórias assinadas pelo ministro da Justiça e 16 novos Grupos Técnicos (GTs) para Identificação e Delimitação de Terras Indígenas. Nenhuma TI teve relatório de identificação publicado ao longo do ano. Segundo a própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), em resposta a pedidos via LAI registrados pelo Cimi, a “Lei [do Marco Temporal] afeta todos os procedimentos de demarcação que ainda não foram concluídos, ou seja, os procedimentos que ainda não chegaram à fase de Terra Indígena Regularizada”. O impedimento foi reforçado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que afirmou que “a demarcação não pode avançar enquanto o STF não decide quem tem razão: se ele mesmo, ou se essa lei editada pelo Congresso Nacional”. Além dos 857 casos de terras indígenas que ainda não tem seu território regularizado, o Cimi registrou outros 384 casos classificados como “violências contra o patrimônio”. Foram 154 conflitos relativos a direitos territoriais, que atingiram 114 terras indígenas em 19 estados, dois terços em terras não regularizadas. Também ocorreram 230 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio, que afetaram 159 TIs de 21 estados, incluindo áreas com 48 registros de indígenas isolados. A entidade indigenista ressalta que, mesmo com esforço de desintrusão de invasores por parte do Governo Federal, em contraste com a gestão anterior, as áreas prioritárias não ficaram totalmente livres de invasores, caso das TIs Apyterewa (PA), Karipuna (RO) e Yanomami (AM, RR). Paralelamente a isso, terras indígenas como a Sararé (MT), viram um intenso avanço da devastação garimpeira, como registrou a Pública em abril. O relatório também destaca dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre focos de incêndio em terras indígenas já delimitadas. No ano passado, foram mais de 29,6 mil focos, 11% do total registrado no Brasil e mais que o dobro do total de 2023. Na TI Utiariti, no Mato Grosso, 28% dos 412 mil hectares queimaram no ano passado. Na TI Pareci, no mesmo estado, as queimadas atingiram mais de 280 mil hectares. Os dados do Cimi são colhidos pelas equipes missionárias da entidade ao redor do país e junto a meios de comunicação, organização da sociedade civil e órgãos como o Ministério Público Federal (MPF). Também compiladas a partir de bases de dados públicas, como o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), junto a secretarias estaduais de saúde, à Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena (Sesai) e via Lei de Acesso à Informação (LAI). Edição: Mariama Correia | A A |

| AGÊNCIA PÚBLICA |

Portal Membro desde 25/08/2017 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Atlas da Violência revela: os estados mais e menos violentos do paísMarquezan AraújoNo Brasil, a taxa de homicídios foi reduzida para 21,2 a cada 100 mil habitantes em 2023. O resultado corresponde a uma queda de 2,3%, em relação ao ano imediatamente anterior. São Paulo é o estado que conta a menor taxa, uma vez que registrou, no período analisado, 6,4 homicídios por 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Brasil, a taxa de homicídios foi reduzida para 21,2 a cada 100 mil habitantes em 2023. O resultado corresponde a uma queda de 2,3%, em relação ao ano imediatamente anterior. Os dados constam no Atlas da Violência, divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estudo aponta que esse índice apresenta diminuição desse tipo de crime desde 2021. No entanto, em nove unidades da federação a taxa aumentou. A lista é composta por Alagoas (4,7%), Amapá (41,7%), Maranhão (3%), Mato Grosso (1,7%), Mato Grosso do Sul (5,1%), Minas Gerais (3,2%), Pernambuco (8%), Rio de Janeiro (13,6%) e Rio Grande do Sul (0,6%). Ainda de acordo com o levantamento, São Paulo é o estado que conta a menor taxa, uma vez que registrou, no período analisado, 6,4 homicídios por 100 mil habitantes. O Amapá, por sua vez, registrou a maior, com 57,4. Regiões mais impactadasO levantamento também revela que, quando este cenário é comparado com o mapa de cinco anos atrás, são notadas algumas alterações graduais na geografia desse tipo de crime. Vários estados das regiões Norte e Nordeste, como Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, diminuíram a escala da violência. No entanto, o estudo mostra que as taxas mais elevadas de homicídios se concentram nessas duas regiões. O estado da Bahia, por exemplo, apresentou a maior taxa de desse tipo de crime no país em 2023, com 43,7 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Amapá, que registrou 39,7; Pernambuco, com 37,3; Amazonas, com 36; e Ceará, com 34,8. De maneira geral, os estados do Amapá, Bahia e Pernambuco lideram o ranking de pessoas mortas em decorrência de homicídios em 2023, em relação a 2022. Já o Rio Grande do Sul reduziu o índice de violência, fazendo com que a Região Sul inteira ficasse entre os estados com menores níveis de homicídio. Confira a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes em cada estado

Vale destacar que, de todas as unidades da federação, sete ficaram abaixo da média nacional. São elas: Distrito Federal Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

Comentários

Postar um comentário