TECNOLOGIA

A A | Análise Rápida: 'Indústria Verde - China vs Ocidente'

O que Washington não quer que você saibaPor que a China lidera a transição energética enquanto o Ocidente apenas fala sobre ela.Enquanto líderes ocidentais fazem discursos eloquentes sobre mudanças climáticas em conferências de luxo, a China silenciosamente revolucionou a indústria verde global. O contraste não poderia ser mais gritante: de um lado, promessas e metas ambiciosas para 2035, 2040, 2050; do outro, uma máquina de produção verde já em pleno funcionamento. "Enquanto o Ocidente debate sobre transição energética, a China já a transformou em realidade econômica e geopolítica." Esta revolução verde com características chinesas está redefinindo o equilíbrio de poder global de maneiras que Washington prefere ignorar. Vamos examinar a brutal verdade por trás dos números. O Domínio Incontestável da China na Indústria VerdeA China não está apenas participando da corrida por energia limpa – está liderando com vantagem esmagadora: Energia Solar:

Veículos Elétricos:

Energia Eólica:

Como a China Venceu a Corrida que o Ocidente Nem PercebeuUm colega economista me contou sobre sua visita às gigantescas fábricas de painéis solares em Jiangsu, na China. Ele havia estudado por anos as teorias ocidentais de desenvolvimento industrial, mas nada o preparou para o que viu. Fileiras intermináveis de linhas de produção hipersofisticadas, operadas com precisão milimétrica. "Como pode um país que há 40 anos era essencialmente agrário dominar tecnologias tão avançadas?" ele se perguntava. A resposta começou a surgir apenas quando mergulhou no estudo das reformas econômicas chinesas iniciadas em 1978, entendendo como cada plano quinquenal construiu metodicamente as capacidades necessárias. Ao estudar esse processo em nosso curso sobre o desenvolvimento chinês, ficou claro como essa revolução verde foi meticulosamente orquestrada décadas antes de se tornar visível ao mundo. Esta dominância não foi acidental, mas resultado de uma estratégia meticulosamente planejada:Esta dominância não foi acidental, mas resultado de uma estratégia meticulosamente planejada: Visão de Longo Prazo vs. Lucros Trimestrais:

Integração Vertical Completa:

Da Imitação à Inovação:

O gráfico acima ilustra perfeitamente essa estratégia de longo prazo. Observe como os subsídios diretos do governo chinês para a BYD (fabricante líder de veículos elétricos) aumentaram dramaticamente entre 2018 e 2022, saltando de aproximadamente 0,3 bilhões de euros para mais de 2 bilhões de euros em 2022. Mais impressionante ainda é a proporção subsídio/receita (linha vermelha), que cresceu significativamente em 2021-2022, indicando um apoio governamental intensificado no momento crítico de expansão global da empresa. Em contraste, a GAC (outra montadora chinesa) recebeu um pico de subsídios em 2019, seguido por uma redução gradual, demonstrando como o governo chinês realoca estrategicamente recursos entre diferentes "campeões nacionais" de acordo com as prioridades do plano quinquenal vigente. Este direcionamento preciso de recursos estatais para setores prioritários é exatamente o tipo de coordenação econômica de longo prazo que examinamos em detalhe em nosso curso sobre o desenvolvimento chinês. Esta abordagem contrasta radicalmente com o modelo ocidental de apoio industrial, geralmente reativo e limitado por ciclos políticos de curto prazo. Enquanto empresas como Tesla lutam para obter subsídios consistentes nos EUA, a BYD recebeu apoio crescente, permitindo-lhe ultrapassar a concorrência e dominar o mercado global. O Despertar Tardio do OcidenteO Ocidente finalmente percebeu o jogo - tarde demais: Pânico Legislativo:

A Dependência Inconveniente:

As Implicações Geopolíticas que Ninguém Quer DiscutirA nova realidade verde tem consequências profundas: A Diplomacia das Energias Renováveis:

A Narrativa do "Jogo Injusto":

O Futuro já ChegouA transição energética global será verde – e terá sotaque chinês: Enquanto Washington tenta recuperar o tempo perdido, a China continua expandindo sua liderança. A verdade inconveniente é que a dominância chinesa na indústria verde não é apenas uma questão econômica, mas o alicerce do poder geopolítico no século XXI. O país que liderar a revolução energética liderará o mundo. E esse país, ao que tudo indica, não fala inglês. Abraços, Paulo Gala | A A |

| BLOG DO PAULO GALA |

Portal Membro desde 30/08/2017 Segmento: Economia Premiações: Prêmio Portal do Ano 2021 |

A A | IA: Quem tem as chaves da programação?Tecnologia abre brechas para democratizar a linguagem dos códigos – o “latim da Era Digital”. Mas sem pensamento crítico e transparência algorítmica, o controle da sintaxe é vazio. E inovação continuará sob domínio das elites técnicas e do capital Por algum tempo, ecoou com força um paralelo intrigante: as linguagens de programação seriam o novo latim. A analogia tinha certa sedução. Assim como o latim foi, durante séculos, a língua franca da erudição, da ciência, da religião e da diplomacia na Europa, transcendendo fronteiras nacionais, as linguagens de programação emergiam como o novo código universal. Python, Java, C++, independente da língua materna do programador, estas linguagens permitiam a comunicação com a máquina e a construção de um mundo digital que não conhece barreiras geográficas. Aprender a programar era proclamado como uma necessidade universal, tão crucial para o cidadão do século XXI quanto o latim fora para o estudioso medieval. Era a chave para entender e moldar a nova realidade tecnológica, uma habilidade essencial para decifrar e participar ativamente do futuro. No entanto, o destino do latim clássico oferece outro espelho, menos glorioso e mais sombrio, para refletirmos sobre o presente das linguagens de programação: o risco da obsolescência, de se tornar uma “língua morta”. O advento e a ascensão meteórica da inteligência artificial generativa (com modelos capazes de gerar código complexo a partir de instruções em linguagem natural) estão abalando os alicerces daquela visão utópica. Se antes programar era visto como uma alfabetização digital indispensável, hoje surge a pergunta perturbadora: por que aprender a “falar” fluentemente Python se uma IA pode traduzir meus pensamentos em português (ou inglês) diretamente em código funcional? Assim como o latim deixou de ser a língua viva do dia a dia, da política e da criação literária original, cedendo lugar às línguas vernáculas (italiano, francês, espanhol, português etc.), as linguagens de programação tradicionais enfrentam o risco de se tornarem artefatos de um nível mais profundo, conhecidos e manipulados principalmente por especialistas ou pela própria IA, mas não necessariamente escritos ou lidos diretamente pela maioria dos “usuários” do poder computacional. A ascensão do código como língua francaA analogia entre linguagens de programação e o latim clássico não surgiu por acaso. Na última década, consolidou-se uma visão poderosa: assim como o latim unificou o mundo erudito medieval, sendo o idioma da ciência, da diplomacia e da teologia além das fronteiras políticas, os códigos tornaram-se as novas línguas francas da era digital. Esta comparação transcendia o aspecto técnico; refletia uma transformação civilizacional. A premissa era clara e ambiciosa: programar deixava de ser habilidade restrita a engenheiros para tornar-se competência fundamental para a cidadania contemporânea. Iniciativas globais como a “Hora do Código” e a inclusão de programação em currículos escolares básicos (do Reino Unido ao Brasil) materializavam essa crença. Dominar a sintaxe de uma linguagem de código equiparava-se, na retórica educacional e empresarial, ao domínio do latim para o clérigo ou o acadêmico renascentista: uma chave indispensável para decifrar e participar ativamente do novo mundo. A analogia entre a programação e o latim medieval fundamentava-se na percepção de sua universalidade transcendente. Os códigos, embora ancorados no inglês como língua franca, não possuem nacionalidade intrínseca. Tal como um tratado em latim circulava e era compreendido de Lisboa a Cracóvia, um algoritmo escrito em código pode ser executado em qualquer máquina, em qualquer país. Essa linguagem técnica suplanta barreiras linguísticas e culturais, gerando um espaço comunicativo globalizado. Outro paralelo que pode ser feito entre a linguagem de programação e o latim é a ideia de que controlar a sintaxe equivalia a controlar o poder e o conhecimento. Quem dominava a programação detinha as chaves do reino digital – desde o desenvolvimento de aplicativos até a análise de big data. Este poder ecoa nitidamente o monopólio do saber exercido pelas elites medievais fluentes em latim. Idealisticamente, a “alfabetização para o código” prometia democratizar esse acesso outrora restrito. Além disso, sustentava-se a crença de que a complexidade inerente ao mundo digital exigiria, permanentemente, um alto nível de abstração. Interagir criativamente com a tecnologia demandaria traduzir o pensamento humano em estruturas lógicas rigorosas – loops, condicionais, funções. As linguagens de programação, portanto, cumpririam um papel indispensável como mediadoras formais e especializadas, uma função análoga àquela desempenhada pelo latim na construção da complexa filosofia escolástica. Esta visão atingiu seu ápice na década de 2010. “Aprender a programar é aprender a pensar” tornou-se um mantra. Grandes líderes tecnológicos e governos defendiam que a fluência em código seria tão crucial para o século XXI quanto a leitura e a escrita foram para os séculos anteriores. O paralelo com o latim não era apenas metafórico; era um projeto sociotecnológico: estabelecer as linguagens de programação como o novo alicerce universal do conhecimento e da ação no mundo digitalizado. Este consenso, porém, estava prestes a enfrentar um terremoto tecnológico: o advento da IA generativa. A ascensão como língua franca global, tão rapidamente construída, começaria a ser desafiada por uma força que questionava sua própria necessidade universal. A IA generativa e o espectro da “morte funcional”O surgimento da IA generativa não é uma simples atualização tecnológica – é uma revolução que desestabiliza a própria necessidade humana de dominar linguagens de código. Ferramentas como GitHub Copilot, ChatGPT e Gemini convertem comandos em português, inglês ou espanhol diretamente em algoritmos funcionais, desafiando o dogma de que a sintaxe de programação seria uma alfabetização obrigatória do século XXI. Este salto reconfigura radicalmente a analogia histórica com o latim: se antes as linguagens de programação eram celebradas como “o novo latim” por sua universalidade, hoje enfrentam o risco de emular seu declínio confinada a círculos cada vez mais especializados. A promessa da década passada, de que todos deveriam “aprender a codificar” como novo requisito de cidadania, desmorona ante a eficiência brutal dessas ferramentas. Por que memorizar estruturas complexas em Python se um prompt claro em linguagem natural gera soluções prontas? A mediação direta com a máquina, outrora essencial, torna-se opcional para milhões de usuários. A ameaça aqui não é extinção, mas fossilização funcional. Assim como o latim sobrevive hoje em nichos como o direito canônico ou a nomenclatura científica, linguagens como C++ ou Rust migram para domínios de alta especialização: desenvolvimento de hardware, otimização de algoritmos de IA, ou manutenção de sistemas críticos. Tornam-se instrumentos de uma elite técnica – engenheiros que “conversam” diretamente com a arquitetura profunda das máquinas – enquanto a maioria interage com a tecnologia através do vernáculo natural processado pela IA. Esta camada de abstração inteligente, porém, traz riscos profundos. A dependência de IA gera opacidade operacional: usuários aceitam soluções sem compreender sua lógica interna. Como observa o filósofo Luciano Floridi, a “escrita distante” (distant writing) aliena o criador de sua criação, esvaziando o significado profundo do ato de programar. Os perigos são sistêmicos. A atrofia do pensamento crítico ameaça a inovação radical. Nasce aí um mundo onde poucos compreendem os sistemas que todos usam, ecoando a era medieval em que leigos dependiam de clérigos para traduzir textos latinos. A “morte funcional” do código como língua franca é, portanto, uma metamorfose paradoxal. A programação não desaparece: torna-se infraestrutura invisível, sustentando a IA que a suplanta como interface humana. Seu destino espelha o do latim – não como língua morta, mas como saber sagrado guardado por poucos. Assim como o declínio do latim levou a uma certa perda de acesso direto aos textos clássicos e ao pensamento da época (dependendo-se de traduções), a dependência da IA para gerar código pode levar a uma compreensão mais superficial de como as coisas realmente funcionam “sob o capô”. A capacidade de depurar profundamente, otimizar de forma criativa ou entender os princípios fundamentais da computação pode ficar restrita a um grupo menor. Então, a programação é o novo latim?Sim, no sentido de ascensão e declínio como “língua franca” obrigatória para interagir criativamente com a tecnologia. A IA generativa está se tornando o novo “vernáculo” digital, tornando a sintaxe das linguagens tradicionais menos acessível e necessária para as massas. No entanto, assim como o latim sobrevive em nichos específicos (direito, biologia, liturgia) e como base etimológica das línguas modernas, as linguagens de programação permanecerão vitais como a fundação sobre a qual a IA opera e como ferramenta essencial para especialistas. Elas evoluirão, mas não desaparecerão. Da mesma forma que o latim permaneceu nas universidades, na Igreja e na ciência por séculos, as linguagens de programação continuarão sendo essenciais para os engenheiros de software que desenvolvem, otimizam e mantêm os sistemas complexos e as próprias IAs. Elas são a “língua materna” da máquina. O futuro provavelmente não verá as linguagens de programação como as conhecemos hoje serem faladas (escritas) por todos. Elas podem, de fato, seguir o caminho do latim: transformar-se de língua viva e universal em um alicerce poderoso, mas oculto, dominado por uma casta de especialistas e pelas próprias máquinas que ajudaram a criar, enquanto a humanidade interage com o mundo digital através de um vernáculo muito mais próximo da sua fala cotidiana. O novo latim digital não está morto, mas talvez esteja se tornando uma língua cada vez mais sagrada e técnica, falada principalmente nos altares da engenharia de software e nos circuitos das IAs. A democratização paradoxalPor outro lado, é precisamente por prescindir da escrita direta de códigos tradicionais que a Inteligência Artificial realizará o sonho da democratização do poder de programação. Este é um paradoxo central e fascinante da revolução em curso. A promessa utópica da década passada – de que todos deveriam aprender a codificar para participar plenamente da era digital – encontra sua realização, não na massificação do aprendizado de Python ou Java, mas na obsolescência da necessidade desse aprendizado para a maioria. Assim como a queda do latim como língua franca democratizou o acesso ao conhecimento ao permitir que as pessoas lessem e escrevessem em sua língua materna, a IA generativa está realizando a promessa de democratização da programação justamente por prescindir das linguagens de código tradicionais e permitir que as pessoas “programem” em seu vernáculo natural. A barreira fundamental à democratização nunca foi apenas a complexidade lógica do pensamento computacional, mas sim o formidável obstáculo da sintaxe das linguagens de programação. Dominar regras precisas, símbolos específicos, estruturas rígidas e lidar com erros de digitação ou semântica punitivos exigia um investimento de tempo e esforço significativo, criando um filtro que excluía muitos. A IA generativa, ao atuar como um tradutor instantâneo e altamente competente entre a linguagem natural humana e o código de máquina, remove essa barreira linguística específica. Ela desloca o requisito essencial: em vez de dominar a “gramática do computador” (a linguagem de programação), o usuário precisa dominar a clareza do pensamento e a capacidade de articular problemas e intenções em sua própria língua. Essa mudança é radicalmente inclusiva. Pessoas com conhecimento de domínio profundo em áreas como medicina, direito, artes ou educação, mas sem formação técnica em programação, podem agora instruir a IA a construir ferramentas, analisar dados ou automatizar tarefas complexas específicas do seu campo, simplesmente descrevendo suas necessidades em português, inglês ou qualquer língua vernácula. A criatividade e a compreensão do problema tornam-se o ativo principal, não a memorização de comandos em. A IA, ao abstrair a camada sintática, permite que o valor do raciocínio lógico e da vontade criativa flua diretamente para a criação digital, sem exigir anos de estudo especializado em linguagens formais. Portanto, a democratização prometida não acontece apesar da IA tornar o código tradicional menos necessário para as massas, mas exatamente por causa disso. Ao reduzir a necessidade de fluência em linguagens de programação para interagir criativamente e produtivamente com a máquina, a IA abre o poder da programação a um universo infinitamente maior de pessoas. O “novo latim” digital (as linguagens de código) não precisa ser falado por todos para que todos possam, através do vernáculo natural mediado pela IA, dar ordens, criar soluções e moldar o mundo digital. A IA realiza a democratização não ensinando latim a todos, mas tornando desnecessário que todos o falem para serem compreendidos pela máquina. A chave do reino digital deixa de ser o domínio de uma sintaxe arcana e passa a ser a capacidade de pensar com clareza e articular com precisão – habilidades humanas universais que a IA, paradoxalmente, vem amplificar e tornar operacionais em escala inédita. Os limites da democratização no capitalismoSe, por um lado, a IA generativa realiza a promessa de democratização ao traduzir o vernáculo natural em código – desmontando a barreira sintática que reservava o poder computacional a uma elite –, por outro, essa mesma “democratização” não garante uma explosão de criatividade ou autonomia. A tecnologia, sob a lógica capitalista, avança padronizando processos e centralizando controle. A inteligência artificial generativa, ao permitir que não programadores criem sites, aplicativos ou conteúdos complexos com comandos simples, não liberta o indivíduo – transforma cada pessoa em um operário precarizado de seu próprio empreendimento existencial. Assim como ferramentas de IA para criação de imagens e vídeos impõe a profissionais das mais diversas áreas a necessidade de adaptação e aprendizado autônomo para produzir seus próprios conteúdos visuais, a programação via linguagem natural exigirá que o professor, o psicólogo ou o pequeno comerciante assumam funções de designer, desenvolvedor e analista de dados, sem redução de suas responsabilidades originais. Não há alívio, apenas expansão das demandas laborais. Esta é a essência da cultura do homem-empresa neoliberal: a suposta autonomia dissolve-se na obrigação de ser arquiteto, operário e gestor da própria sobrevivência – tudo ao mesmo tempo, sem rede de proteção. Paralelamente, os programadores profissionais enfrentarão uma contradição perversa. A aceleração produtiva trazida pela IA não se traduzirá em redução da jornada ou maior liberdade, mas em compressão do tempo socialmente necessário para o trabalho. Se antes um projeto demandava dez horas, a mesma tarefa agora é realizada em duas – e a resposta do capital não será “descanse”, mas “produza cinco vezes mais”. A produtividade aumentada pela tecnologia converte-se em meta inalcançável, vigilância algorítmica e burnout. O que poderia ser um caminho para o ócio criativo transforma-se em espiral de cobranças. A “democratização” via IA universaliza não o poder, mas a servidão. Cada avanço técnico que prometia emancipação reforça, na prática, a lógica da autoexploração: mais funções acumuladas, menos tempo para o humano, mais lucro concentrado nas mãos das plataformas que controlam a infraestrutura da IA. O verdadeiro legado dessa revolução digital não será a criatividade liberada, mas a normalização da exaustão como preço da inclusão, a menos que confrontemos as estruturas que transformam tecnologia em ferramenta de extração de valor. Conclusão: Por uma democratização real na era da IAA analogia histórica entre as linguagens de programação e o latim clássico revela um caminho surpreendente: ambas ascenderam como línguas francas do poder e do conhecimento em suas eras, prometendo acesso universal, e ambas enfrentam uma transformação radical diante do surgimento de mediações mais acessíveis. A inteligência artificial generativa, ao traduzir o pensamento expresso em linguagem natural em código executável, realiza uma forma peculiar de democratização. Ela desmonta a formidável barreira sintática que reservava o poder da programação a uma elite técnica, permitindo potencialmente que qualquer pessoa com clareza de raciocínio e domínio de seu vernáculo participe da criação digital. Esta é a promessa sedutora: a chave do reino digital deixaria de ser o domínio de linguagens arcanas para ser a capacidade humana universal de pensar e articular problemas. Contudo, essa “democratização” ocorre sob a lógica implacável do capitalismo tardio, que tende a cooptar avanços técnicos para aprofundar a extração de valor e a precarização da vida. A promessa de autonomia transforma-se frequentemente na exigência perversa de multifuncionalidade exaustiva, onde o indivíduo torna-se operário de seu próprio empreendimento existencial, acumulando funções sem alívio. Enquanto isso, o poder real e o lucro concentram-se nas mãos das plataformas que controlam a infraestrutura da IA. A universalização do acesso não se traduz, assim, em emancipação coletiva, mas na normalização da servidão digital e da exaustão como moeda de inclusão. É imediato, é urgente e imperativo lutar por iniciativas que promovam uma democratização verdadeira da programação e da inteligência artificial. Isto exige ir além da mera conveniência oferecida pelas ferramentas de IA generativa. É fundamental combater a opacidade dos sistemas, exigindo transparência nos algoritmos e nos conjuntos de dados de treinamento, e promover modelos abertos (open-source) que evitem a concentração monopolística do poder computacional. Paralelamente, uma educação crítica em IA e computação deve ser priorizada, não focada na sintaxe, mas sim em capacitar as pessoas a compreender e usar a IA como ferramenta para fomentar a criatividade e impulsionar projetos inovadores. Só assim o potencial emancipatório contido na tradução do vernáculo natural em código poderá superar a lógica predatória que transforma avanços técnicos em novas formas de exploração e alienação. A verdadeira democratização não está na mera substituição do código por comandos em linguagem natural, mas na garantia de que o poder de moldar a tecnologia seja acompanhado pelo entendimento e pelo controle coletivo sobre seus mecanismos e fins. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

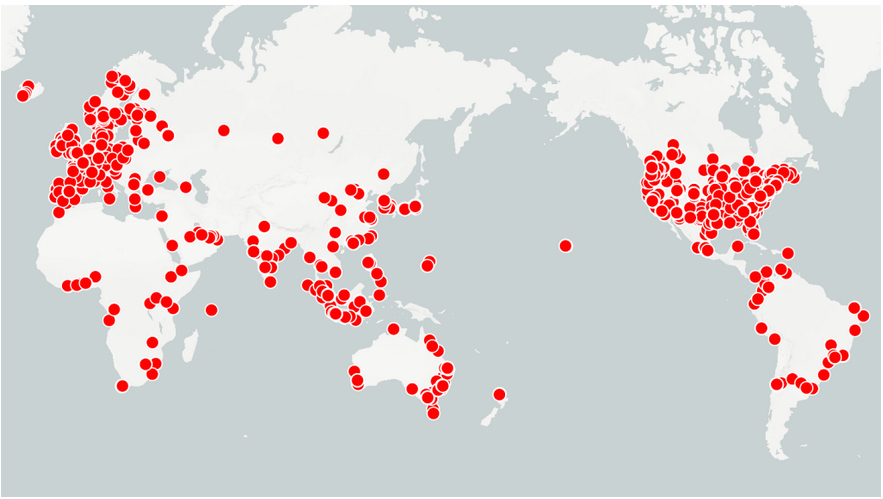

A A | Data centers: o Brasil se submeterá às big techs?Há enorme atraso tecnológico a recuperar. Mas proposta do ministério da Fazenda atropela o debate sobre o tema, entrega os dados brasileiros a corporações transnacionais e bloqueia as chances de autonomia em área estratégica Nada como forçar um fato consumado para sepultar um debate promissor. O Brasil acumula um longo atraso no domínio dos dados gerados por sua sociedade e na construção dos data centers necessários para armazená-los, tratá-los e empregá-los em benefício da população. Está em curso, há anos, um debate promissor sobre como recuperar o tempo perdido. No último domingo (4/5), porém, o ministro da Fazenda precipitou um movimento que pode tornar o país ainda mais dependente das big techs e dos Estados Unidos nesse terreno estratégico para a soberania nacional. Primeiro, o ministro avistou-se com um dos assessores mais íntimos de Donald Trump – o bilionário Scott Bessent, secretário do Tesouro. Sustentou que o governo brasileiro está empenhado num esforço de “aproximação” com a Casa Branca, algo jamais enunciado antes por Lula ou pelo chanceler Mauro Vieira. Em seguida, na segunda-feira (5/5), iniciou visitas a executivos das big techs, o oligopólio de megacorporações norte-americanas que domina, no Ocidente, os fluxos da internet e as tecnologias de informação. Esteve com capos da Nvidia, do Google, da Microsoft. Para estimular seus interlocutores, acenou com uma oferta. Alardeou que o Brasil prepara-se para lhes propor, por meio de um programa denominado Redata, isenção total de impostos de importação para os bens necessários a instalar data centers; zero impostos também na exportação de serviços; água e energia fartas e baratas. Ao falar a jornalistas, mais tarde, Haddad mencionou um número místico. Garantiu que as benesses propostas às corporações atrairão investimentos de “2 trilhões de dólares em dez anos”, um número que, como se verá, expressa uma fantasia. O gesto cortês de Haddad ao governo Trump e às big techs norte-americanas era, porém, uma cotovelada no rosto dos que refletem, no Brasil, sobre o atraso do país no tratamento de seus dados e na construção de data centers. O debate sobre o tema é amplo e antigo. Ressente da falta de canais de diálogo no Estado (inclusive sob Lula). Mas consideram-se soluções de sentido oposto ao enunciado pelo ministro. Elas incluem desenvolvimento autônomo, soberania digital, investimento público. Há algo ainda mais espantoso. A precipitação de Haddad procura driblar um debate ainda em curso no próprio governo. A ideia de incentivo à construção de data centers não nasceu no Ministério da Fazenda, mas no MDIC — a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo titular é Geraldo Alckmin. Tinha, porém, características muito distintas. Fontes muito próximas do assunto, no governo, descreveram a Outras Palavras como a Fazenda a capturou. De qualquer forma, a decisão está pendente. Lula ainda hesita em assinar o projeto de lei, ou medida provisória, que enviará ao Congresso sobre o tema. Entre outras considerações, há a relação do Brasil com os Brics — vista no governo, ao menos para consumo externo, como geopoliticamente prioritária. O atropelo de Haddad pode significar, segundo as mesmas fontes, a tentativa de encerrar prematuramente a polêmica. * * * Estima-se que haja hoje cerca de 11,8 mil data centers no mundo — pouco menos de 200 destes, no Brasil. O número deve crescer exponencialmente nos próximos anos. Estas estruturas — enormes construções, cujos corredores podem abrigar dezenas de milhares de computadores (ou “servidores”, no jargão do setor) — concentram-se no hemisfério Norte, como mostra o mapa a seguir. A China, por exemplo, desenvolveu-se tanto quanto os EUA nas tecnologias de informação e comunicação, mas o alcance de suas redes sociais é incomparavelmente menor.  As plataformas de redes sociais e, mais recentemente, os sistemas de inteligência artificial, são enormes devoradores de dados e de data centers. Mas eles são indispensáveis para uma miríade de outras aplicações da vida contemporânea. Quando alguém lê um texto em Outras Palavras ou em qualquer outro site, um “servidor”, quase sempre instalado num data center, é acionado. O mesmo ocorre em qualquer compra online e, mais criticamente, numa movimentação de conta bancária, na reserva de uma passagem de ônibus ou avião, ou no preenchimento de uma declaração do Imposto de Renda. As atividades humanas dependem, e dependerão cada vez mais, de que estas estruturas reajam, com prontidão e o mínimo de falhas possível, a milhões de comandos simultâneos. Esta prontidão e eficiência têm pelo menos dois preços. Um, no momento, é inevitável. Consomem-se muitos recursos hídricos e energéticos. Um data center médio usa de 11 a 20 milhões de litros d’água por dia, o mesmo que uma cidade de 30 a 50 mil habitantes. Estima-se que os data centers hoje instalados no mundo consumam, em seu conjunto, tanta eletricidade quanto o Japão, a quinta maior economia do planeta. É possível que, com o tempo, a própria tecnologia reduza este ônus. Data centers mais modernos, por exemplo, usam muito menos água. Ao invés de descartá-la, reciclam-na e a reutilizam incessantemente, o que reduz de modo considerável sua pegada ecológica. A segunda conta a pagar é política — por isso, muito mais grave. Quem controla os data centers exerce controle sobre os dados que neles circulam. Pode capturá-los, processá-los, vendê-los ou manipulá-los. Pode utilizá-los para impor comportamentos sociais, de consumo, eleitorais. Os dados quase infinitos que oferecemos incessantemente, em nossas interações digitais, por certo “sabem” mais sobre nós do que nós mesmos. Podem ser empregados, por um lado, para planejar o crescimento harmônico das cidades, a geração adequada de ocupações ou o descarte e reciclagem ambientalmente corretos do lixo. Mas servem, ao mesmo tempo, para oferecer a cada pessoa, no momento certo, a compra que confortará suas pulsões imediatas (ainda que inteiramente desnecessárias). E para apresentar a cada cidadão a proposta que instigará seus desejos políticos inconscientes, ou aplacará seus medos (resultando em eleições nas quais o espaço público e os temas de interesse coletivo são substituídos pela microssegmentação das mensagens). O controle sobre os data centers e os dados que neles circulam é exercido de duas maneiras. A propriedade destas estruturas está nas mãos de um oligopólio de corporações norte-americanas. Destacam-se entre elas Microsoft, Google e Amazon Web Services (AWS). Além disso, há leis extraterritoriais. Nos EUA, sobressai o Cloud Act, que permite ao Estado norte-americano requisitar dados que circulem ou estejam armazenados em qualquer empresa com sede no país — esteja o data center no estado da Virgínia, em Varsóvia, no Cairo ou em São Paulo. Foram precisamente estes dois atores políticos (as big techs e o Estado norte-americano) que o ministro Haddad escolheu para seus parceiros preferenciais. * * * O grande déficit de data centers no Brasil é um tema debatido há muito por ativistas, programadores e pensadores envolvidos com as tecnologias digitais. Faltam recursos e visão estratégica. Nos últimos anos, foram migrando para estruturas fora do país dados como os das universidades e institutos de pesquisa; os do Judiciário — inclusive relativos às eleições; os da Receita e Previdência; os do IBGE; os do SUS. Instituições públicas tradicionais como o Simpro e a Dataprev estão sendo forçadas a “parcerias” em que, na prática, privatizam seus data centers — quase sempre em favor do trio norte-americano: AWS-Google-Microsoft. Um primeiro gargalo é financeiro: o aluguel de espaço nos data centers destas empresas é pago em dólares e gera déficit expressivo na balança comercial. Outro, ainda mais grave, é a perda de soberania e capacitação. O Brasil teve, até há poucos anos, uma comunidade vibrante de desenvolvedores de tecnologia de informação e comunicação. Por falta de políticas para o setor, as empresas nacionais — públicas ou privadas — perderam pujança. A grande maioria dos profissionais brasileiros que se mantêm ativos (formados em excelentes universidades públicas no país) foram levados a trabalhar em transnacionais ou em empresas que delas dependem. * * * Baseada hoje em parcerias com as big techs norte-americanas e a Casa Branca, a proposta do governo brasileiro para superar o atraso do país em dados e data centers já teve outras configurações. Sua e(in)volução foi relatada a Outras Palavras por pessoas que se envolveram diretamente no processo, mas preferem, por razões óbvias, permanecer no anonimato. A iniciativa coube ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de Geraldo Alckmin. É ele o órgão do governo responsável por implementar o projeto de Nova Indústria Brasileira (NIB), anunciado com alarde por Lula em janeiro de 2024. A Missão 4 da NIB trata de transformação digital. Desenvolver serviços de nuvem é, em princípio, meta prioritária no plano de reconstrução industrial do Brasil. A proposta original construída pelo MDIC a partir do ano passado incluía o estímulo à entrada de capitais e tecnologia estrangeiros a partir da instalação de novos data centers e da atualização dos já em operação no Brasil. Mas o fazia segundo condições que preservavam a soberania e o desenvolvimento da economia digital do país. Jamais se pensou, por exemplo, em priorizar os EUA. Os dados estratégicos seriam mantidos em data centers públicos, controlados pelo Estado. Havia medidas de simplificação regulatória e a princípios de boas práticas em relação às questões ambientais. Buscava-se evitar que, nas transformações tecnológicas em curso, o Brasil figurasse apenas como fornecedor de recursos naturais abundantes, dados e incentivos fiscais. Já na proposta original se previu a contrapartida de uma parte da desoneração fosse direcionada para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (FNDIT) para apoiar projetos de economia digital. Estimulavam-se empresas brasileiras, que já mantêm data centers e oferecem serviços de nuvem (como a Magalu Cloud), pudessem se modernizar. Abria-se espaço para que milhares de pequenos operadores de internet, inclusive no interior, pudessem implantar seus próprios centros de dados, valorizando mão-de-obra local e gerando riqueza ali mesmo onde os dados são gerados. O mais importante na proposta original era o fomento ao desenvolvimento da cadeia produtiva à montante e à jusante, incluindo fabricantes nacionais de equipamentos, e o financiamento dos diferentes tipos de data centers — não apenas daqueles dedicados à IA, como parece ser o foco do texto atual. Em certa altura, ainda em 2024, a agenda foi capturada. Transferiu-se a discussão para a Casa Civil, do ministro Rui Costa. Abriu-se espaço para o Ministério da Fazenda. E aí atuaram assessores especiais lotados diretamente no gabinete do ministro. Não fazem parte do quadro regular do órgão. São oriundos de empresas do Vale do Silício. São ainda desconhecidos os termos exatos do Redata — o programa de incentivos fiscais que o Palácio do Planalto pretende propor ao Congresso. É possível que haja pontos em aberto. Após ter lido minutas recentes, nossa fonte relata: foram limadas as cláusulas que estabeleciam soberania nacional e inovação tecnológica. Surgiu, como resultante, um conjunto de medidas que se limita a oferecer vantagens às big techs norte-americanas, sem exigir contrapartidas. As estimativas de “investimentos de US$ 2 bilhões” são uma espécie de isca, um chute fantasioso, para o qual não foi apresentado — porque parece não haver — nenhum estudo relevante. A suposta economia de dólares não foi quantificada adequadamente. Haverá menos gasto com aluguel de espaço nos data centers, é verdade. Em contrapartida, o país importará maciçamente chips (que permanecerão sob controle das big techs). E as empresas remeterão lucros ao exterior. Também não surgiu, ao menos até o momento, nenhuma avaliação que pese os prós e contras na balança de transações externas. A capacidade de geração de empregos dos data centers é pouquíssimo expressiva. São cerca de cem profissionais, numa estrutura de dimensões médias. Faltam até mesmo estudos acerca do possível impacto sobre as fontes de água e energia, nos locais em que forem instalados data centers. Há poucas semanas, por sinal, o Operador Nacional do Sistema Elético (ONS) alertou que diversas regiões do país não são capazes de suportar estas estruturas sem comprometer o abastecimento de seus habitantes e empresas. * * * Feita de maneira torta e tardia, a revelação da existência do Redata joga mais luz sobre os limites de Lula 3 e o cenário brasileiro. O governo parece pouco propenso a abrir o debate sobre os grandes temas nacionais — mesmo quando há, como é o caso, vasto acúmulo entre pensadores, ativistas e profissionais da área. Prefere entender-se, na frieza dos gabinetes, com os peso-pesados que capturam a riqueza nacional, ou com as bancadas fisiológicas do Congresso. Ainda assim, é possível agir. O projeto que dará institucionalidade ao Renova e o remeterá ao Congresso Nacional ainda não foi apresentado. Torná-lo conhecido, combater suas concessões inaceitáveis e, eventualmente, conquistar alguma vitória parcial durante a tramitação no Legislativo é possível. Mais árduas são as tarefas de sondar os caminhos para a soberania digital do Brasil e, de forma mais ampla, a reconstrução nacional em novas bases. Para isso, será preciso formar consciência e organização novas, e acumular, pacientemente, força política. Não é trabalho que caiba neste governo, nem no imediatismo dos calendários eleitorais. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

Comentários

Postar um comentário